Inhalt: Zur leichteren Navigation

sind die einzelnen Geschichten als Links

ausgeführt!!!

-

Wild-West

in Arenberg

-

Der

Schwarzmarkt

Die Franzosen kommen

-

Mein

erstes Radio

Schnapsbrennen

in Arenberg

-

Pflanzkartoffeln

aus der Pellenz

-

Beim

Apfelpflücken

-

Bucheckern,

Retter in der Not

Die

Nachkriegszeit

Vorbemerkung: In den

nachfolgenden Geschichten wird von

Amerikanern, Franzosen, Polen und den

damals teilweise angespannten

Beziehungen unter den Nationalitäten

berichtet. Die hier vorgestellten

Geschichten sind subjektive

Erinnerungen und Erzählungen aus der

damaligen Zeit. Sie stehen für sich

und geben nicht etwa meine heutigen

Einstellungen zu den jeweiligen

Nationalitäten wieder.

Konrad Weber im Jahr 2002

-

Am Dienstag

27. März 1945

war der Krieg auch für Arenberg

zu Ende, nachdem Koblenz schon

etwas früher von den Amerikanern

besetzt worden war. Damals lebten

nur noch etwa 4000 Personen in

der Stadt. Koblenz war ein

Trümmerhaufen, 1,5 Millionen

Kubikmeter Schutt und Trümmer

prägten das Stadtbild. Vom Rhein

hatte man ungehinderten

Durchblick bis nach Moselweiß.

Der Verlauf der Rheinstraße war

nicht mehr auszumachen, hier

lagen meterhoch die Trümmer der

zerstörten Häuser. Von den 7.370

Wohngebäuden im

Vorkriegs-Koblenz, waren 3.116

zerstört, die übrigen mehr oder

weniger stark beschädigt. Der

Bombenkrieg auf Koblenz hatte

1.016 Tote und 2.925 Verwundete

gefordert. Wie durch ein Wunder

blieben die großen

repräsentativen Bauten fast alle

erhalten, so das Rathaus, das

bisherige Oberpräsidium der

Rheinprovinz, das

Regierungsgebäude und das Hotel

Koblenzer Hof. Die Versorgung der

Stadt war total

zusammengebrochen, es gab weder

Strom, Kanalisation, Wasser noch

Gas. Die Eigentumsbegriffe waren

verwischt, es gab nichts zu

essen, es herrschte bittere Hungersnot. Jeder war sich selbst der

Nächste und war bestrebt,

notfalls mit kriminellen Methoden

über die Runden zu kommen. Die

Menschen suchten mit bloßen

Händen in den Trümmern nach noch

brauchbarem Hausrat oder

Konserven und hofften sonstige

persönliche Habseligkeiten zu

finden. Der Schwarzmarkt blühte.

Das Geld, die Reichsmark, war

nichts mehr wert. Für

Zigaretten konnte man dagegen

(fast) alles bekommen. Alle

Koblenzer Brücken waren zerstört.

An Stelle der alten Schiffsbrücke

bauten die Amerikaner eine

Pontonbrücke nach

Ehrenbreitstein, die in der Regel

nur mit Passierschein und

vorhergehender "Entlausung" mit

DDT Spritze in Ehrenbreitstein,

benutzt werden durfte. Die

Entlausungsspritze hatte

gigantische Ausmaße, etwa 50 cm

lang und 12 cm im Durchmesser,

oben mit einem Griff, ähnlich dem

einer Luftpumpe, unten mit

phallusartigem Gebilde am Ende,

aus dem die DDT-Staubwolke unter

Druck austrat. Man muss sich

einfach eine überdimensionierte

medizinische Spritze in brauner

Farbe vorstellen.

-

Die Männer mussten

sich bis auf die Unterhose

ausziehen und ein G.I. zog die

Unterhose am Bund an, der andere

nebelte den Genitalbereich ein.

Die Frauen durften den BH und den

Rock anbehalten, das übrige lief

gleich ab. Erst nach dieser

äußerst peinlichen Prozedur gab

es den Passierschein. Die G.I.´s*

machten sich aus dieser

"Entlausung" besonders bei den

Frauen in Scham verletzender

Weise einen derben Spass, oft

begleitet von feixenden

Kommentaren. Um dem

erniedrigenden Prozedere zu

entgehen, schickten Mütter oft

auch ihre Kinder. Die Schikane

diente meiner Einschätzung nach

nur der Demütigung der

Bevölkerung, die ohnehin in Not,

Hunger und Elend dahinvegetierte,

aber trotz allem nicht verlaust

oder verwahrlost war.

Ehrenbreitsteiner Jungen trieben

einen schwunghaften Handel mit

den Passierscheinen, gegen Bares

natürlich, indem sie sich

mehrmals am Tage entlausen

ließen. Die Entlausung war auch

die erste Hürde der

zurückströmenden, wegen des

Bombenterrors evakuierten

Koblenzer aus Thüringen, Sachsen

usw., die nach Koblenz, oftmals

zu Fuss zurückkamen, weil

öffentliche Verkehrsmittel und

die Eisenbahn zerstört waren oder

kein Treibstoff vorhanden

war.

-

-

* G.I.

government issue,

(Staatseigentum), früher Aufdruck

auf milit. Ausrüstung der amerik.

Armee, dann übertragen auf

amerik. Soldaten.

Zum

Seitenanfang

-

-

Wild-West in

Arenberg

-

Die Deinhard

Sektkellerei unterhielt in

Bürgermeister Peter

Klee´s Keller ein

Ausweichlager. Der Keller selbst

war zwei Stockwerke tief. Im

unteren Teil war das

Ausweichlager untergebracht. Hier

lagerten alte, edle Tropfen, das

wussten auch die in der

ehemaligen Flakkaserne

(Niederberger Höhe) internierten

polnischen Zwangsarbeiter. Sie

terrorisierten die hiesige

Bevölkerung und bedrohten sie mit

einer Axt, um Geld oder

Lebensmittel zu erpressen. In den

ersten Apriltagen 1945 plünderten

ca. 150 Polen Peter Klee´s

Keller, um sich an den

Deinhard´schen Edeltropfen zu

laben. Säckeweise mit Sekt- und

Champagnerflaschen beladen zogen sie

durch die Silberstrasse in

Richtung Flakkaserne. Wenige

Minuten später war amerikanische

MP (Militärpolizei) zur Stelle.

Sie sprangen aus den Jeeps und

postierten sich an der Einfahrt

zu Webers Hof in der Silberstraße. Einer lehnte sich

an die Mauer, Zigarette im

Mundwinkel, Kaugummi kauend und

eine leichte Maschinenpistole

unterm Arm, in 25 Meter

Entfernung tauchte ein Pole auf,

in jeder Hand eine kostbare

geschliffene Bouteille,

italienischer oder französischer

Herkunft mit rotem Inhalt, die im

Rhythmus der Vorwärtsbewegung hin

und herpendelten. Zwei kurz

aufeinanderfolgende Schüsse - die

Bouteillen fielen fast

gleichzeitig zu Boden - der Pole

sah sich verdutzt seine Hände an,

in denen nur noch der

Flaschenhals mit dem Korken

waren. Jetzt erst nahm er den

MP-Soldaten wahr, wurde bleich im

Gesicht und hatte nicht nur sprichwörtlich

die Hosen voll.

-

Carl May´s

Winnetou hatte ich gelesen und

kannte seinen "Knieschuss", aber

so etwas hatte ich bis dahin noch

nie gesehen. Ich war bei der

Hitlerjugend noch am "Karabiner"

ausgebildet, wir hatten über

"Kimme und Korn" zielen gelernt -

aber aus der Hüfte schießen und

auch noch treffen - das war

unglaublich.

-

Nun begann erst

die Treibjagd, die MP-Soldaten

feuerten von hinten in die Säcke,

ein Schuss genügte, um den

gesamten Inhalt

hochgehen zulassen

(der Champagner und Sekt war ja

gut durchgeschüttelt). Die Polen

standen förmlich unter einer

Sekt-Dusche. Die Silberstrasse

stank nach Alkohol, wie eine

Kneipe nach einer ausgelassenen

Kirmes. Wir Kinder liefen aus

Neugier hinter den Amis her, um

zu sehen, was weiter geschah. Auf

der Strasse zur Flakkaserne

(Umgehungsstrasse), damals noch

mit tiefen Gräben rechts und

links der Strasse, versuchten die

Polen, in Höhe des

Heiligenhäuschens, über die

Felder zu flüchten. Das half

ihnen allerdings recht wenig,

denn die Amis feuerten aus dem

fahrenden Jeep aus 60-70 Metern

Entfernung, wie gesagt ein Schuss

pro Sack, eine meterhohe Fontäne

stieg auf und zugleich

erleichtert und erfrischt rannten

die Polen weiter, wurden aber von

nachfolgenden Jeep´s

eingesammelt. Binnen kurzer Zeit

war der ganze Spuk vorbei. Vorbei

war auch der Terror der

polnischen Zwangsarbeiter, sie

wurden nach Hause, nach Polen

verfrachtet. hochgehen zulassen

(der Champagner und Sekt war ja

gut durchgeschüttelt). Die Polen

standen förmlich unter einer

Sekt-Dusche. Die Silberstrasse

stank nach Alkohol, wie eine

Kneipe nach einer ausgelassenen

Kirmes. Wir Kinder liefen aus

Neugier hinter den Amis her, um

zu sehen, was weiter geschah. Auf

der Strasse zur Flakkaserne

(Umgehungsstrasse), damals noch

mit tiefen Gräben rechts und

links der Strasse, versuchten die

Polen, in Höhe des

Heiligenhäuschens, über die

Felder zu flüchten. Das half

ihnen allerdings recht wenig,

denn die Amis feuerten aus dem

fahrenden Jeep aus 60-70 Metern

Entfernung, wie gesagt ein Schuss

pro Sack, eine meterhohe Fontäne

stieg auf und zugleich

erleichtert und erfrischt rannten

die Polen weiter, wurden aber von

nachfolgenden Jeep´s

eingesammelt. Binnen kurzer Zeit

war der ganze Spuk vorbei. Vorbei

war auch der Terror der

polnischen Zwangsarbeiter, sie

wurden nach Hause, nach Polen

verfrachtet.

-

Zum

Seitenanfang

-

-

Der Schwarzmarkt

-

Vor der Währungsreform konnte man

nichts für das wertlose Geld (RM

Reichsmark) kaufen. Für

Zigaretten, Kaffe oder Schinken

bekam man auf dem "Schwarzmarkt"

aber alles. Von der Dachpappe,

Fensterglas oder sonstigen

Materialien, zur notdürftigen

Reparatur der Häuser, war gegen

"Naturalien" alles zu

organisieren. Zigaretten waren

als "Zahlungsmittel" anerkannt.

Vor dem Hauptbahnhof in Koblenz

war täglich "Markt". Hunderte

tummelten sich hier um ihre

Geschäfte abzuwickeln. Die im

Wiederaufbau befindlichen

Behörden versuchten das Treiben

zu unterbinden, aber alle Mühen

waren vergebens. Es fehlte hinten

und vorne an Personal, die das

illegale Treiben hätte

unterbinden können. Die

Amerikaner sahen zunächst eher

uninteressiert zu. Hamsterfahrten

in das Umland der Städte waren

die einzige Chance zu überleben

und die Hungersnot einigermassen

zu überstehen. Tafelsilber und

Güter des gehobenen Bedarfs

wechselten gegen Lebensmittel den

Besitzer. Auch in Handwerk,

Handel und Industrie wurde

getauscht was das Zeug hielt. So

konnte eine prosperierende

Wirtschaft nicht aufgebaut

werden. Durch die ansteigenden

Spannungen der Westmächte

gegenüber dem Ostblock führten ab

1.1. 1947 in der Bizone (engl.

amerikan. Besatzungszone) zu

einer eigenständigen

Wirtschaftspolitik, die auf

amerikanische Initiative das ERP

Programm (European Recovery

Program) ins Leben rief. Um einen

Aufschwung der Wirtschaft zu

ermöglichen, mußten

Tauschwirtschaft, Schwarzmarkt

und die massive Entwertung der

Reichsmark beseitigt werden. Von

den Westalliierten war hierzu ein

harter Schnitt geplant, die

Währungsreform. Als im März 1948

die drei Westzonen zum

einheitlichen Wirtschaftsgebiet

zusammengefaßt wurden (Trizone),

war zu einer neuen Währung der

Weg frei. Die Bedingungen dieser

Umstellung wurden unter strenger

Geheimhaltung von amerikanischer

und britischer Seite bestimmt,

der Einfluß der deutschen

Wirtschaftsexperten war eher

gering. Trotz aller Geheimhaltung

kursierten in der Bevölkerung

viele Gerüchte über Einzelheiten

dieser Reform und vor allen

Dingen auch über deren Zeitpunkt,

Die Ahnungen und Vermutungen

führten zu einem völligen

Vertrauensverlust gegenüber der

alten RM-Währung, Waren wurden

zurückgehalten, die

wirtschaftliche Lage verschärfte

sich rapide und erhöhte den Druck

auf die westlichen

Besatzungsmächte, den Termin für

die Umstellung bekanntzugeben. Am

19. Juni 1948 war es dann soweit,

die Westalliierten gaben das

Währungsgesetz bekannt, und am

20. Juni 1948 wurde die neue

Währung ausgegeben: die

DM. Jeder Einwohner der

Trizone bekam 40 DM als Kopfgeld,

quasi als Startkapital.

Besitzer von Sparguthaben

wurden durch die Währungsreform

sehr stark benachteiligt, denn

die Konten wurden 10 zu 1

abgewertet, dagegen behielten

oder steigerten Immobilien oder

Sachwerte in kurzer Zeit ihren

Wert. Nach der Währungsreform

nahm Deutschlands Wirtschaft

einen rasanten Aufstieg, man

sprach vom "Deutschen

Wirtschaftswunder".

-

Zum

Seitenanfang

-

Die Franzosen

kommen

-

Koblenz und auch

Arenberg waren nur wenige Wochen

unter amerikanischer

Militärverwaltung, denn am 15

Juli 1945 rückten die Franzosen

mit Kind und Kegel in Koblenz ein

und lösten die Amerikaner ab.

Damit wurde aber auch die

"Entlausung" abgeschafft, aber

die "Amis" nahmen etwas später

ihre Pontonbrücke mit und Koblenz

war wieder ohne Rheinübergang.

Die G.I.`s waren satt, hatten

genug zu essen und wenn sie gut

gelaunt waren, fiel auch schon

mal eine Tafel Schokolade oder

ein Riegel Kaugummi oder sonstige

Süßigkeiten für die Kinder ab.

Die Franzosen hatten selbst

Hunger, von ihnen war nichts zu

erwarten, ganz im Gegenteil, sie

verschärften die Hungers- und

Wohnungsnot noch, wie folgende

überlieferte Story beweist: Ein

Koblenzer unterhielt in

Pfaffendorf einen Obstgarten und

hatte darin nachmittags ein

Körbchen Kirschen gepflückt. Ein

französischer Posten auf der

Pontonbrücke wollte die Kirschen

konfiszieren, der erboste

Koblenzer schüttete das kostbare

Obst lieber in den Rhein, als es

dem Franzosen zu überlassen.

Ebenso war es mit dem Wohnraum,

die Franzosen beschlagnahmten die

noch intakten Wohnungen für

Offiziere und leitendes Personal;

die Eigentümer wurden ausgewiesen

und in primitiven Notunterkünften

untergebracht. Politisch war

Frankreich dabei die Fehler des

Versailler

Vertrages zu wiederholen,

die letztlich zum 2. Weltkrieg

geführt hatten. Man wollte

Genugtuung, ja Rache nehmen für

den "Blitzkrieg" Hitlers, der in

nur drei Wochen Frankreich

besetzt hatte. La GRANDE NATION war beleidigt.

Diese

Politik änderte sich erst,

als auf Vorschlag des franz.

Aussenministers Robert

Schuman, die "Montanunion"

am 18.4.1951 und später die

"Euratom" 25.03.1957 in den

Pariser Verträgen gegründet wurde

und über die EG Verträge in die

heutige EU mündete. Die

herausragenden Politiker waren

damals Alcide de Gasperi

(Italien), Charles de Gaulle

(Frankreich), Konrad

Adenauer und nicht zu

vergessen

Robert Schuman, den "Vater

Europas", der schon sehr früh (9.5.1950 historische

Erklärung für die Neukonstruktion Europas)

und als erster

die

Vision eines Vereinigten Europas

hatte.

Aber bald regte sich neuer

Lebensmut, die Schuttberge

mussten weg, sehr schnell waren

auf den Plätzen in Koblenz

Maschinen aus den Bimsgebieten

der Umgebung aufgestellt, die von

morgens bis abends aus dem

zerkleinerten Schutt mit

allerhand Getöse, Ziegelsteine

herstellten. Die wurden auch

dringend gebraucht, war doch

vieles instandzusetzen oder neu

aufzubauen. Das taten

die Franzosen recht ausgiebig,

das heutige

Max-von-Laue-Gymnasium, große

Teile des Asterstein (Innere

Führung etc.), in Metternich

entstand ein neuer

Stadtteil (Pollenfeld), der ausschließlich von

französischen Familien

bewohnt war.

-

Zum

Seitenanfang

-

-

Mein erstes

Radio

-

Wie schon

berichtet war nach dem Krieg in Arenberg und

auch in Koblenz die

Stromversorgung

zusammengebrochen. Die

Abhängigkeit der Bürger von der

Stromversorgung war damals bei

weitem nicht so groß wie

heutzutage. Licht und Radio

konnte man schon missen, gekocht

wurde auf alten, mit Holz

befeuerten Herden, Kohlen oder

Briketts gab es auch keine. Licht

wurde mit Kerzen oder mit

Ölfunzeln aus dem vergangenen

Jahrhundert gemacht. Es gab auch

keine Zeitung und keine

Information. Informationsnotstand

sozusagen. Ein Radio musste her,

aber wie? Hier kam mir der Zufall

der letzten Kriegwochen entgegen.

Ein zweimotoriger Bomber der

US-Air-Forces (vermutlich eine

Dakota) war abgeschossen worden

und in der Nähe des

Mühlenbacherhofes abgestürzt.

Alles wurde von der Bevölkerung

irgendwie verwertet und

ausgeschlachtet. Der Kerosintank

verwandelte sich in Schuhsohlen,

an der Funkanlage hatte gottlob

niemand Interesse. Auch die

Kopfhörerkappe des Bordfunkers,

aus feinem Leder und innen mit

Fell gefüttert, wollt ausser mir

niemand haben. Mit einem kleinen

Handwagen fuhr ich die "Beute"

nach Hause. Die Drehkondensatoren

des Funkgerätes hatten es mir

angetan und wurden kurzerhand

ausgebaut. Um ein Miniradio zu

bauen, brauchte ich nur noch eine

selbstgewickelte (Hochfrequenz)

Spule, eine Langdrahtantenne, ein

paar Kondensatoren und einen

Detektorkristall. Die

Kondensatoren waren zuhauf im

Funkgerät. Den Detektorkristall*

suchte ich auf der Abraumhalde

der Grube Mühlenbach auf dem

Kissel, wo Bleiglanz (PbS) zu

finden war. Nach einigen

Versuchen gab mein Radio in

höchster (Ton) Qualität die

ersten Töne von sich. Aber ausser

AFN (American Forces Network,

Frankfurt) und dem BBC (British

Broadcasting Corporation, London)

gab mein Radio zunächst nichts

her.

-

-

*

Detektorkristall (Metallsulfid

mit Halbleitereigenschaften,

Gleichrichter)

-

Zum

Seitenanfang

-

Schnapsbrennen in

Arenberg

-

Es

ist ein Brauch von alters her,

wer Sorgen hat, hat auch Likör.

Dieser schon sprichwörtlich

gewordene Reim Wilhelm Buschs

hatte nach wie vor seine

Gültigkeit. In den Notzeiten nach

dem Krieg hatte man Sorgen, aber

dummerweise keinen Likör. Von der

Kreativität der Bevölkerung war

schon mehrfach die Rede - unser

Nachbar Aloys Girmann bewies

diese mit Bravour. Aloys war

Schmied und Schlossermeister.

Seine Schmiedewerkstatt lag

direkt gegenüber unserem

Bauernhof. Aloys war noch zum

"Volkssturm", dem letzten

Aufgebot der Nazis eingezogen

worden und war zu diesem

Zeitpunkt, als sich die folgende

Geschichte ereignete, gerade erst

vor einigen Tagen aus der

Kriegsgefangenschaft

zurückgekommen. Er funktionierte

eine ausrangierte Milchkanne mit

Bügelverschluß zur "Destille" um

und begann mit dem Schnapsbrennen

in seiner Küche. Dummerweise

hatte die blubbernde Maische den

Dampfaustritt verstopft, weil die

Kanne zu hoch aufgefüllt war. Es

kam wie es kommen muß, die

Destille explodierte unter einem

lauten Knall und verursachte

wüste Zerstörungen. Die Maische

hatte sich, wie bei Explosionen

üblich, kugelförmig im Raum

verteilt. Dementsprechend sah die

Küche aus, die Küchentüre und das

Fenster hatten auch stark

gelitten. Echte Kerle geben nach

anfänglichen Misserfolgen nicht

auf, denn bekanntlich führt nur

Beharrlichkeit zum Ziel, so

dachte auch Aloys. Teile des

ersten Versuches, so die

Kühlschlange und das Kühlgefäß

waren noch verwendbar und siehe

da, in einigen Tagen konnte der

zweite Versuch starten. Dieser

konnte aber nicht mehr in Aloys

Küche stattfinden, weil seine

Frau Änni und seine

Schwiegermutter entschieden gegen

weitere diesbezügliche Versuche

waren. Sie drohten auszuziehen.

Um es kurz zu machen: Der zweite

Brand fand dann bei Webers statt.

Das Ungetüm wurde mit reifer,

gärender Pflaumenmaische befüllt

und nun konnte die Anlage

befeuert werden. Nach einiger

Zeit gurgelte und gluckste die

Maische und siehe da, aus der

Kühlschlange tröpfelten

tatsächlich die ersten

Schnapstropfen. Jeder durfte zum

probieren mal seinen Finger

drunterhalten und abschlecken. Na

ja, für den ersten Brand schon

ganz vielversprechend. Das viele

"Probieren" hellte die Minen und

die Stimmung in unserer Küche

merklich auf. Mit der

Zeit wurden Aloys und mein Vater

wahre Meister der Brennzunft. Es

wurden Brände aus Mirabellen,

Äpfeln und Pflaumen ausprobiert

und hergestellt. Bald stellte

sich heraus, daß man zweimal

brennen mußte, damit das Ergebnis

klarer und hochprozentiger wurde.

Es war wie im richtigen Leben:

Übung macht den Meister. Reinhard

Potter erzählte mir, daß auch

sein Großvater die Explosion

einer selbstgebastelten Destille

überstanden hat. Die Sache war

natürlich behördlicherseits

streng verboten. Trotzdem lag in

Arenberg und anderswo immer

öfter ein Hauch würzigen

Alkoholdufts in der Luft.

Zum Seitenanfang

-

Pflanzkartoffeln aus der

Pellenz

-

Auch noch ein Jahr

nach Kriegsende (1946) war

bittere Hungersnot hierzulande.

Mein Vater, mein älterer Bruder

Paul und ich besorgten im

Frühjahr ca. 35 Zentner

Pflanzkartoffeln aus der

Pellenz.* Den Ort habe ich

vergessen, nicht aber die

Umstände des Kartoffeltransports.

Es war spät geworden, als wir an

der Fähre nach Ehrenbreitstein

mit unserer Fuhre ankamen. Wie

weiter oben schon angemerkt,

hatten "die Amis" die

Pontonbrücke bei ihrem Abzug aus

Koblenz mitgenommen. Die

Franzosen hatten ein unzerstörtes

Teilstück der alten Schiffbrücke

in eine Fähre umfunktioniert,

indem einfach ein kleines Schiff

fest mit der Fähre verzurrt war.

Dieses abenteuerliche Gefährt,

nicht vom TüV abgenommen,

pendelte tagsüber zwischen

Koblenz und Ehrenbreitstein hin

und her, mit Fuhrwerken und

Lastwagen durfte die Fähre aber

nur bis 18 Uhr benutzt werden.

Wir kamen etwa 20 Minuten später

an, aber der wachhabende Franzose

war durch nichts zu bewegen, uns

mit unserer Fuhre überzusetzen.

Wir fuhren den Wagen etwas zurück

in Richtung Kastorkirche am

Rheinufer, in die Nähe der

Winninger Weinstube. Mein Vater

spannte die Pferde aus, und zog

mit ihnen über die Fähre

heimwärts. Er ließ meinen Bruder

Paul und mich zurück mit der

ernsten Ermahnung, den Wagen in

der Nacht nicht aus den Augen zu

lassen. Kurz gesagt: Es war eine

lange und kalte Nacht, darauf

waren wir nicht vorbereitet.

Nichts zu essen und zu trinken,

keine Decke zum Aufwärmen, nichts

außer Kartoffeln - und die mußten

gegen eine hungernde Bevölkerung

bewacht werden. Nach des Tages

Mühen - etwa 50 km mit dem

Pferdefuhrwerk und 35 Zentner

Kartoffeln aufladen - waren wir

beide rechtschaffen müde. Nach

Einbruch der Dunkelheit wurde es

immer schwerer, uns wach zu

halten. Wir erfanden das

Intervallschlafen, einer rannte

in großem Bogen um den Wagen, der

andere versuchte trotz Kälte und

knurrendem Magen etwas zu

schlafen. So ging das im

halbstündigen Wechsel bis zum

Morgengrauen. Die Geräusche in

der Nacht waren auch nicht

angetan, um in uns ein Gefühl der

Geborgenheit aufkommen zu lassen.

Der Rhein gluckste und

plätscherte und aus der

Ferne schrie ein Käuzchen, es war

unheimlich. Dauernd spähten wir

in die Dunkelheit, ob sich jemand

in eindeutiger Absicht unseren

Kartoffeln nähern wollte. Gegen

einen massiven Übergriff mehrerer

Personen wären wir Halbwüchsigen

ohnehin machtlos gewesen. Aber

die Nacht blieb zumindest unter

diesem Aspekt ruhig. Gegen neun

Uhr konnte ich am

Ehrenbreitsteiner Ufer unsere

Pferde ausmachen, die von meinem

Vater auf die Fähre geführt

wurden. Vater hatte warmen Kaffee

und Verpflegung mitgebracht. Die

Pflanzkartoffeln haben wir gut

nach Arenberg und später in die

Erde gebracht, aber auch dort

waren sie vor der hungernden

Bevölkerung nicht sicher. In

vielen Orten waren tagsüber

"Flurhüter" eingesetzt um die

ausgebrachte Saat oder die Ernte

vor Plünderung zu schützen. Aber

eben nur tagsüber, in den

Nachtstunden mussten wir Kinder

die Felder bewachen, bis das

erste Grün aus den Pflanzreihen

sproß. Trotz alledem wurden

Pflanzkartoffeln nächtens wieder

ausgegraben. Wo geplündert worden

war, sah man erst Wochen später,

wenn kahle Reihen aus dem

Kartoffel-Grün

hervortraten.

-

*

Die Pellenz, so wird die Gegend

um Polch und Münstermaifeld in

der Eifel genannt.

-

Zum

Seitenanfang

-

Beim

Apfelpflücken

-

1945, im

drückendsten Hungerjahr nach dem

Krieg, hatten wir etwa 2000

Zentner Äpfel zu ernten. Diese

wurden gepflückt und nicht,

wie heutzutage,

geschüttelt. Es war ein

sogenanntes Mastjahr. Bucheckern,

Pflaumen und sonstige Früchte gab

es zuhauf und im Überfluss.

Fallobst wurde sofort aufgelesen,

Szenen wie auf dem Foto

waren undenkbar.

Mit langen Leitern fuhr mich mein

Vater frühmorgens auf den

Meisengraben, ließ mir den mit

Stroh ausgepolsterten Wagen

stehen und empfahl sich mitsamt

den Pferden. Im Weggehen hörte

ich ihn noch sagen: "Heute Abend

hole ich dich ab, zu essen ist ja

genug da". Ich pflückte Korb um

Korb. Gegen 16:30 war der Wagen

gehäuft voll und ich hatte zwei

oder drei Bäume abgeerntet.

Jeder, der das schon einmal

gemacht hat weiß, unter dem Baum

liegt allerhand Fallobst. Dieses

wurde in Säcke gefüllt und zu

Kompott oder Trockenobst

(Apfelringe) verarbeitet. Es

durfte halt nichts

verkommen. wie heutzutage,

geschüttelt. Es war ein

sogenanntes Mastjahr. Bucheckern,

Pflaumen und sonstige Früchte gab

es zuhauf und im Überfluss.

Fallobst wurde sofort aufgelesen,

Szenen wie auf dem Foto

waren undenkbar.

Mit langen Leitern fuhr mich mein

Vater frühmorgens auf den

Meisengraben, ließ mir den mit

Stroh ausgepolsterten Wagen

stehen und empfahl sich mitsamt

den Pferden. Im Weggehen hörte

ich ihn noch sagen: "Heute Abend

hole ich dich ab, zu essen ist ja

genug da". Ich pflückte Korb um

Korb. Gegen 16:30 war der Wagen

gehäuft voll und ich hatte zwei

oder drei Bäume abgeerntet.

Jeder, der das schon einmal

gemacht hat weiß, unter dem Baum

liegt allerhand Fallobst. Dieses

wurde in Säcke gefüllt und zu

Kompott oder Trockenobst

(Apfelringe) verarbeitet. Es

durfte halt nichts

verkommen.

-

Weit unten aus der

Eselsbach sah ich eine

Menschenmenge den Berg

hochkraxeln, die alle ein festes

Ziel vor Augen hatten. Mir

schwante nichts Gutes. Sie kamen

immer näher und als sie den

vollen Wagen mit den Äpfeln

sichteten, wurden sie immer

schneller und rannten schließlich

auf mich zu. Binnen weniger

Minuten war mein Wagen geplündert

- vor Hunger in den Apfel beissen

und mitgebrachte Taschen und

Rucksäcke vollstopfen geschah

gleichzeitig. Das Fallobst

interessierte sie nicht, das

ließen sie mir gnädigst liegen.

Ich hatte Glück in meinem Unglück denn oben

am Feldweg sah ich meinen Vater

mit den Pferden kommen. Er wurde

auch von den Koblenzer Frauen

gesichtet, so schnell sie

gekommen waren, so schnell waren

sie auch verschwunden. Jetzt aber

war mein Wagen leer. Ein

Donnerwetter blieb mir erspart,

Vater hatte alles mitangesehen

und in der Folge mußte ich nie

mehr alleine Äpfel

pflücken. gesichtet, so schnell sie

gekommen waren, so schnell waren

sie auch verschwunden. Jetzt aber

war mein Wagen leer. Ein

Donnerwetter blieb mir erspart,

Vater hatte alles mitangesehen

und in der Folge mußte ich nie

mehr alleine Äpfel

pflücken.

-

Aber die ganze

Sache hatte für mich auch einen

freundlichen Aspekt, denn unter

den Frauen fiel mir eine ganz

besonders auf. Sie hatte

offensichtlich bessere Tage

gesehen, hierhin hatten sie

Hunger und Not getrieben. Sie war

mit einer Kittelschürze bekleidet

und trug ein Kopftuch, das unter

dem Kinn verknotet war. Ich

verfolgte sie mit meinen Augen,

sie war etwa doppelt so alt wie

ich und als sie mich gewahrte,

richtete sie sich auf und kam,

das Kopftuch lösend auf mich zu,

fasste mich an den Schultern und

küßte mich auf die Wange, so, als

wolle sie sich für den Diebstahl

der Äpfel entschuldigen und

gleichzeitig bedanken.

Im Dreieck

zwischen Kuhstall, Pferdestall

und Apfelpflücken wurden wir

nicht gerade mit Zärtlichkeiten

überhäuft. Der Kuß einer schönen

Frau, wie sie Sandro Botticelli

oder Michelangelo nicht

schöner hätten malen können,

beeindruckte mich doch sehr. Sie

war eine Schönheit mit schwarzem

Haar, vom Typ her Römerin mit

dunklen Augen, wie man sie an

Rhein und Mosel oft sehen kann,

Nachfahren der römischen

Besatzung vor 2000 Jahren. Sie

ging mit den anderen Frauen weg,

ohne auch nur ein Wort des

Abschieds zu sagen. Um es

vorwegzunehmen, wir begegneten

uns Jahre später wieder, doch

unter ganz anderen Umständen.

Aber der Reihe nach: Anfang der

1950 Jahre lernte ich durch

Zufall einen kanadischen Offizier

kennen, im Zivilberuf Studienrat,

er glaubte in mir einen im Krieg

vermißten Freund wiederzuerkennen.

Hierin mußte ich ihn leider

enttäuschen, aber es bot sich nun

für mich eine gute Gelegenheit

meine französischen Sprachkenntnisse aufzubessern. Er war

Verbindungsoffizier zu französischen

Dienststellen der Besatzung in

Koblenz und wohnte längere Zeit

in Koblenz in der Kornpfortstraße. Sein Name war Tom

Paddington. Wir trafen uns öfter

und ich zeigte ihm die vom Krieg

noch verbliebenen

Sehenswürdigkeiten von Koblenz

und die Arenberger Kirche und Anlagen. Im

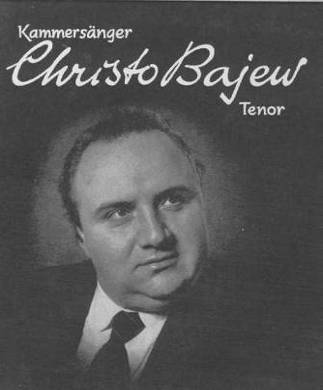

Sommer wurde auf der Rheinlache

(Foto links) die Johann Strauss

Operette "Eine Nacht in Venedig"

mit dem unvergessenen Tenor und

Kammersänger Christo Bajew

aufgeführt, ein Augen- und

Ohrenschmaus erster Güte. Tom und

ich besorgten uns also Karten und

gingen abends erwartungsvoll zur

Vorstellung. Wir waren viel zu

früh dran und suchten uns einen

günstigen Platz in der Mitte,

direkt gegenüber der Bühne aus.

Kurz vor Beginn der Vorstellung

kam SIE, die Schöne vom

Meisengraben, diesmal nicht in

Kittelschürze. Wir erkannten uns

sofort, sie meinte nach kurzer

Begrüßung, mir in der Pause noch

eine Erklärung schuldig zu sein.

Die Vorstellung begann und

Christo Bajew, (Foto) mit seinem

einschmeichelnden lyrischen Tenor sang

die Glanzarie: "Steig in die

Gondel mein Liebchen ich lade

dich ein" das Publikum war

hingerissen, es gab

Szenenapplaus, Anfang der

1950 Jahre lernte ich durch

Zufall einen kanadischen Offizier

kennen, im Zivilberuf Studienrat,

er glaubte in mir einen im Krieg

vermißten Freund wiederzuerkennen.

Hierin mußte ich ihn leider

enttäuschen, aber es bot sich nun

für mich eine gute Gelegenheit

meine französischen Sprachkenntnisse aufzubessern. Er war

Verbindungsoffizier zu französischen

Dienststellen der Besatzung in

Koblenz und wohnte längere Zeit

in Koblenz in der Kornpfortstraße. Sein Name war Tom

Paddington. Wir trafen uns öfter

und ich zeigte ihm die vom Krieg

noch verbliebenen

Sehenswürdigkeiten von Koblenz

und die Arenberger Kirche und Anlagen. Im

Sommer wurde auf der Rheinlache

(Foto links) die Johann Strauss

Operette "Eine Nacht in Venedig"

mit dem unvergessenen Tenor und

Kammersänger Christo Bajew

aufgeführt, ein Augen- und

Ohrenschmaus erster Güte. Tom und

ich besorgten uns also Karten und

gingen abends erwartungsvoll zur

Vorstellung. Wir waren viel zu

früh dran und suchten uns einen

günstigen Platz in der Mitte,

direkt gegenüber der Bühne aus.

Kurz vor Beginn der Vorstellung

kam SIE, die Schöne vom

Meisengraben, diesmal nicht in

Kittelschürze. Wir erkannten uns

sofort, sie meinte nach kurzer

Begrüßung, mir in der Pause noch

eine Erklärung schuldig zu sein.

Die Vorstellung begann und

Christo Bajew, (Foto) mit seinem

einschmeichelnden lyrischen Tenor sang

die Glanzarie: "Steig in die

Gondel mein Liebchen ich lade

dich ein" das Publikum war

hingerissen, es gab

Szenenapplaus,  selbst auf der

anderen Rheinseite, am

Pfaffendorfer Ufer, standen viele

Zaungäste und klatschten

begeistert mit. Das Ambiente, die

laue Sommernacht, ein

vorzügliches Orchester und

begeisternde Künstler auf der

Bühne ließen diese Vorstellung

zum unvergesslichen Erlebnis

werden. In der Pause

nahmen wir eine Erfrischung, Tom

hatte eingeladen und sie

erzählte, mehr zur

Entschuldigung, ihre Geschichte:

Sie war in Koblenz total

ausgebombt worden und hatte alles

verloren, nicht mal

Erinnerungsfotos seien ihr

geblieben, ihr Mann,

Bauingenieur, war im Krieg bei

Stalingrad (heute Wolgograd)

gefallen und sie war bei

Bekannten vorübergehend

untergekommen. Aber, so fuhr sie

fort, da könne sie auf Dauer

nicht bleiben. Hin und wieder

musste ich Tom ihre Geschichte

übersetzten.- Eine Geschichte und

ein Schicksal, wie es sich im

Krieg tausendfach

zugetragen und hätte erzählt

werden können. Tom versprach ihr

zu helfen und ich denke, das hat

er auch getan. selbst auf der

anderen Rheinseite, am

Pfaffendorfer Ufer, standen viele

Zaungäste und klatschten

begeistert mit. Das Ambiente, die

laue Sommernacht, ein

vorzügliches Orchester und

begeisternde Künstler auf der

Bühne ließen diese Vorstellung

zum unvergesslichen Erlebnis

werden. In der Pause

nahmen wir eine Erfrischung, Tom

hatte eingeladen und sie

erzählte, mehr zur

Entschuldigung, ihre Geschichte:

Sie war in Koblenz total

ausgebombt worden und hatte alles

verloren, nicht mal

Erinnerungsfotos seien ihr

geblieben, ihr Mann,

Bauingenieur, war im Krieg bei

Stalingrad (heute Wolgograd)

gefallen und sie war bei

Bekannten vorübergehend

untergekommen. Aber, so fuhr sie

fort, da könne sie auf Dauer

nicht bleiben. Hin und wieder

musste ich Tom ihre Geschichte

übersetzten.- Eine Geschichte und

ein Schicksal, wie es sich im

Krieg tausendfach

zugetragen und hätte erzählt

werden können. Tom versprach ihr

zu helfen und ich denke, das hat

er auch getan.

-

Nach diesem Abend

sah ich die "Schöne vom

Meisengraben" nicht mehr, es war

unsere letzte Begegnung. Tom ging

im folgenden Herbst nach Kanada

zurück, seine Militärzeit war zu

Ende, aber er wollte mich

unbedingt mit nach Toronto

nehmen. Über Jahre hinweg

pflegten wir regen Briefwechsel,

der leider mit zunehmender

beruflicher Beanspruchung

verebbte.

-

Zum Seitenanfang

-

Bucheckern, Retter in der

Hungersnot

-

Arenberger Frauen

waren mit Kind und Kegel und

jedem, der laufen und sich bücken

konnte, in den umliegenden

Buchenwäldern unterwegs. Um den

Hunger zu stillen, wurden

Bucheckern gesammelt, die wie in

"Mastjahren" üblich, zentnerweise

unter den Bäumen lagen. So auch

mein Bruder Ludolf und ich. Das

Ergebnis unserer Bemühungen war

eher kläglich und abends war der

Rücken krumm. Am nächsten Tag

besannen wir uns auf unsere fast

schon vergessene "Fochmühle", die

seit Jahren unbenuzt in einer

Ecke des Schuppens stand. Bevor

ich weiter erzähle, muß zuerst

die Funktion der Fochmühle

erklärt werden. Foch- kommt

etymologisch von fauchen oder

Windblasen. Die Fochmühle war ein

Instrument, das vordem, als es

noch keine Dreschmaschinen gab,

nach dem Flegeldreschen benutzt

wurde, um die Spreu im

sprichwörtlichen Sinn vom Weizen

zu trennen. Über ein Rüttelsieb

konnten zudem grobkörnige

Verunreinigungen entfernt werden.

Die Maschine wurde mit einer

Handkurbel angetrieben, hatte ein

eingebautes Windrad und oben

einen breiten Einfülltrichter, in

den das rohe Dreschgut

eingeschaufelt wurde. Mit diesem

altertümlichen Gerät, einer

breiten Schaufel und Besen

bewaffnet, gingen wir die Sache

an. Nachdem die passenden

Rüttelsiebe eingelegt waren,

stellte sich sehr schnell der

Erfolg unseres

Erfindungsreichtums ein. Wir

hatten abends kiloweise

Bucheckern, sogar in zwei Sorten,

Güteklasse A + B, aus denen nur

noch einige verbliebene

Holzstückchen aussortiert werden

mußten. In Oberlahnstein gab es

damals eine Ölmühle, die aus

Bucheckern oder Raps Öl

herstellte. Bei Anlieferung von

einem Zentner Bucheckern gab´s

etwa zwei Liter Öl, beim Raps war

der Ertrag etwas höher. Der

ausgepresste Ölkuchen wurde an

die Hühner und Gänse verfüttert,

die sich gierig darüber

hermachten. Das Rapsöl stank beim

Erhitzen und war eher eine

Zumutung für die

Geschmacksnerven. Das

Bucheckernöl dagegen war von weit

edlerem Geschmack und goldgelb in

der Farbe, vergleichbar mit

Sonnenblumen- oder

gelblich-grünem Olivenöl. Mit dem

Pferdefuhrwerk wurde die Ernte

vieler Arenberger Familien nach

Oberlahnstein verfrachtet, 10

Zentner und mehr und ebensoviele

Personen waren auf dem Wagen. Die

Fahrten erinnerten mehr an

fröhliche Landpartien, weil jeder

seine "Ernte" selbst abliefern

wollte und dafür sein kostbares

Öl bekam. In der Rückschau

auf die Hungerjahre fällt mir

auf, daß die Bevölkerung

insgesamt wesentlich gesünder als

heutzutage war. Adipositas

(Fettsucht) war ebenso unbekannt

wie Kreislauf- oder

Herzbeschwerden. Die Leute sahen

gleich aus, es gab keine "Dicke

oder Dünne" gleichsam wie eine

Herde Kühe auf der Weide, wo es

auch keine dünne und dicke gibt,

alle sind gleich gut (oder

schlecht) ernährt.

-

Zum

Seitenanfang

|